大家好,我是梨白,一枚历史和写作萌新爱好者,欢迎大家关注哦~本文为原创,盗文必究!

前前后后写过几次苏辙,都没绕过苏轼,也正常,毕竟苏轼不光是在两宋,就是放在中国的历史长河中,那也是闪亮的大明星。

还有一个原因,苏辙和苏轼两兄弟的感情真的是太好了,在影响了苏轼下半生仕途的乌台诗案中,苏辙的第一选择就是宁愿不要仕途,也请宋神宗饶苏轼一命。

对于苏轼和苏辙的兄弟情,《宋史》就曾有评价“辙与兄轼进退出处,无不相同,患难之中,友爱弥笃,无少怨尤,近古罕见。”

梨白之前也写过苏辙的小文,无论是之前还是现在,在我浅显地寻找和读了一些关于苏辙的资料后,我对他的评价依旧是“追风少年”,是的,他从来都是个追风少年。

宋代无名氏的《瑞桂堂暇录》中曾经记载苏洵携两子拜谒张方平,张方平对苏洵说,“皆天才,长者明敏,尤可爱;然少者谨重,成就或过之”。

即便是今天再看这句话,我们也不得不承认张方平识人眼光的“毒辣”。

事实就是苏轼虽然从老师欧阳修手中接过了北宋文坛的大旗,但是在做官方面实在没啥“天赋”,光是管住那张能闯祸的嘴,已经是废了他半生气力了。

苏辙却正如张方平所说的那样,谨慎稳重,最后坐到了宰执之位,说实话,梨白觉得如果没有兄长苏轼,苏辙只会走得更远。

嘉佑元年,苏辙和父亲苏洵,兄长苏轼一起北漂开封。

嘉佑二年,北漂生活不算差,苏辙与苏轼两兄弟同科进士及第,名震开封城,他老爹苏洵也跟着风光无两。

不过很快,远在蜀地的母亲去世了,苏辙和父兄再次南下为母亲服孝三年。

嘉佑六年,苏辙再回京城,没有接受吏部关于渑池县(今隶属河南省三门峡市)主簿的职位,而是在欧阳修和杨畋的推荐下参加了“制科”考试。

我们之前其实解释过制科考试,他是不定期举行的,为的是选拔“非常之才”。

本就对苏家兄弟赞不绝口的欧阳修觉得两人就是非常之才,所以就推荐了他们。

哲宗时期的李廌在《师友谈记》中记载了一则小故事,侧面印证了当时苏家两兄弟的才学。

为嘉佑六年制科考试摩拳擦掌的人很多,在想韩琦在和客人偶然间谈到这件事时表示,“二苏在此,而诸人亦敢与之较试,何也?”

此话一出,“不试而去者,十盖八九矣”,由此我们也可以看出让众学子“忌惮”的不光是苏轼,还有苏辙。

这则“同试走避”的小故事也被记载在了明代史学家、文学家张岱的百科全书《夜航船》《选举部·会试篇》,这部书也不错哦。

同一篇还有一个小故事,是“奏改试期”。

宋朝科试在八月中,子由忽感寒疾,自料不能及矣。韩魏公知而奏曰:“今岁制科之士,惟苏轼、苏辙最有声望。闻其弟辙偶疾,如此人不得就试,甚非众望,须展限以待之。”上许之。直待子由病痊,方引就试,比常例迟至二十日。

什么意思呢?是说马上要考试了,苏辙却生病了,只觉这一场应该是无望了。

但是韩琦觉得不能错过苏辙这个人才,便亲自向宋仁宗上奏,希望能将考试延期直到苏辙病愈,宋仁宗也同意了。

所以苏辙从来都不是苏轼的陪衬,他一直都是才华横溢,亦有他的伯乐。

然而也正是这次制科,让还没有踏入官场的苏辙受到了不小的冲击,也朝堂之上也是掀起了一场唇枪舌剑。

制科考试分为三个部分,第一部分是考生需要将平日里做的策论文章呈上,翰林学士们觉得“次优”后才能参加之后的阁试。

之所以叫作阁试,是因为在宫廷的藏书处秘阁参加考试,就是那个曾经在宋真宗年间被宫女一把火殃及的秘阁。

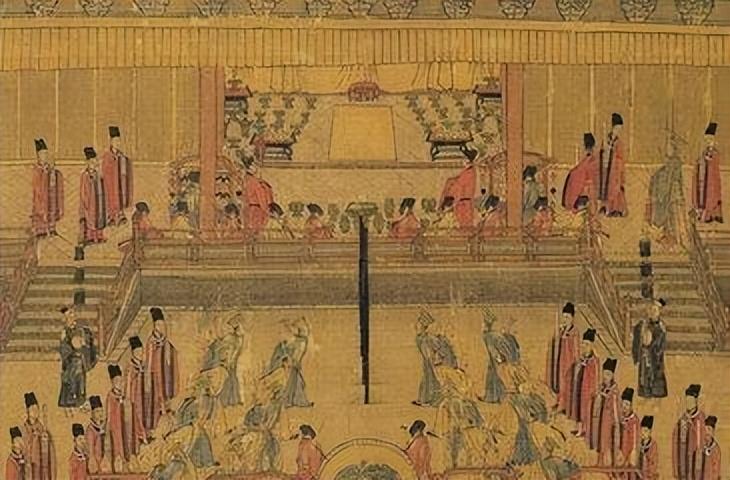

好吧,楼有点歪,再拉回来,阁试喝个之后才能进入最终由皇帝主持的考试,也叫御试,这也是天子门生的由来。

过五关,斩六将,秘阁考试的结果终于出来了,只有苏辙、苏轼和王介三人有机会参加御试。

这考试的几率比现在考上清华、北大。

结果,在御试,苏辙的策论写得很不客气,对于一直被人称赞勤政、有仁心的宋仁宗甚至还有些刻薄,不过在梨白看来,苏辙的“喷”不是无脑喷,只是说出了很多人不敢说出来的问题。

比如苏辙认为宋仁宗宗没有忧患意识,这点还真是,其实只要稍加思考就会发现在宋仁宗执政期间,盗匪猖獗、地方叛乱、西夏战争接连发生。。。。。。

对于庆林年间宋仁宗所施行的变法苏辙认为是可行的,如果坚持下去,对于当时宋朝的一些问题还是能够解决的,但是宋仁宗并没有坚持下去,多少有点龙头蛇尾的意思。

对此苏辙评论宋仁宗“不过欲使史官书之,以邀美名于后世耳,故陈以为此陛下惑于虚名也”。

咱就是苏辙这个小牛那确实是不怕“虎”,这也就是千古仁宗,但凡对话对象变成太祖或者太宗,苏辙可能都不会再有做官的机会了。

由此我们也能看出,苏辙虽然“谨重”,但在这场制科中还是比较激进的,之后他还评论了宋仁宗沉迷女色。。。。。。“笔”直接指向了宋仁宗的后宫。

这一点梨白其实也觉得没啥错,宋仁宗在后宫女色方面确实是一团糟,要不也不会有两个三个皇后,十阁嫔妃了。

关于这点梨白之前没少“八卦”宋仁宗,感兴趣的后台搜索。

苏辙的这份策论是非常大胆的,与其一向稳重的性格有点矛盾,还因此在朝堂之上掀起了一阵轩然大波的对阵讨论。

大家也知道宋朝的文臣打嘴架的功夫那简直了,于是追风少年苏辙迎来了人生也是仕途的第一次挫折或者说是挑战。

梨白猜想肯定有人将苏辙的这个举动看作是哗众取宠,但对于还未踏上仕途的苏辙来说,这绝对是一片赤子之心,是他对于君主和百姓的热忱。

这次制科,秘阁试由翰林学士吴奎主持、司马光、范镇等人主考。

考官胡宿认为苏辙答非所问,狂妄自大,居然拿着圣明的宋仁宗和昏君相比,差点就给苏辙戴帽子了。

还好,这个时候在朝堂之上总是杠别人的主考官司马光出现了,这次他是帮苏辙说话的,毕竟苏辙这会看,怎么看都和他是一个类型的。。。

司马光就劝诫宋仁宗,这事儿啊您看开点,咱们搞这个制科那就是招揽人才,听听人才都说啥。人家苏辙现在也说了,提的那些意见也在点上,说您好色胆小这点咱也不评论,您心里有数。

总不能因为人家小苏说对了,您心虚了就不录用人家吧,如果这样您觉得谁以后还敢在您面前说实话啊?

其实这个时候没有人再去关心苏辙的策论,他提出的问题,他给出的建议,没有人关心这个。

嗯,宋朝的朝堂“嘴炮”就是这样,往往都是无疾而终。。。。。。

该说不说,宋仁宗确实在敌人面前有些胆小,在女色问题上拎不清还好色,但是人家脾气好,是个仁君。

宋仁宗不但没因为苏辙“喷”自己而生气,还觉得苏辙是个实在人,敢说话,最后更是说出了那句传了千古的佳话,“朕今日未子孙得两宰相矣。”

宋仁宗可能没想到,他死后的若干年,这句话救了管不住嘴的苏轼,而在制科考试中引起很大争议的苏辙成了副宰相。

这事儿要是放在现在,像我爸一样的老头儿绝对会评论上一句,“到底是太年轻了。。。。。。”

其实这个时候的苏辙又有什么坏心眼呢,他有的就如今天我们好多初入职场的小伙伴们一样,意气风发,对于朝堂时事有着自己的看法,说白了有想要“改变”世界的勇气,有天马行空的想法,只是他不知道现实有时候很残酷。

考试最后的结果苏轼授大理评事,凤翔府签判,苏辙则被授予试秘书省校书郎,充商州军事推官。

现实给苏辙上的第一堂课还是来了,“老师”是王安石。

王安石和老苏家的故事那也老“精彩”了,老王第一个对上的其实是苏辙的父亲苏洵,这点咱们以后再说。

苏辙被委任了官职,但是上任之前需要朝廷给苏辙写一个评价,而负责此项工作的知制诰王安石拒绝为苏辙写制词。

嗯,宋朝的官员就是这么任性,王安石觉得苏辙在策论中朝着宋仁宗开炮是哗众取宠,很明显这和王安石本人的行事风格是不一样,老王一直觉得自己很务实。

宋仁宗出来劝王安石,让老王赶紧写,别耽误小苏去当官。

王安石还是拒绝,最后韩琦只得找同为知制诰的沈遘来写。

要说老沈,那确实是知制诰的人才。

他先是歌功颂德了宋仁宗一番,说他上位以来勤勤恳恳,早上打卡,晚上加班,非常勤政,又说面对苏辙的小小指责,宋仁宗非常大度。

这就和一上来架着大炮炮轰宋仁宗的小苏不一样了,明显老沈上班多年,说话已经很圆滑了,不但歌颂了宋仁宗种种优点,还安抚了朝中反对给小苏官的人。

对于苏辙,沈遘也给出了比较自己的意见,“虽文采未极,条贯未究,亦可谓知爱君矣”,最后宋仁宗给出了自己的意见,“朕亲览见,独嘉焉”。

这是继王安石之后沈遘给苏辙上的第二节课,沈遘将苏辙策论中对时事和宋仁宗的一通“指责”最后以“爱君”两个字给总结了,也堵住了悠悠众口。

这老沈要是放在现在那绝对就是别人家的孩子,公司的标兵,可却不是初入职场的苏辙能够理解的。

从苏辙的角度来看,关于他的这篇策论的争论结果亦如庆历年间的新政,以“你好我也好”的形式了结了,但苏辙自己觉得很不好。

既然这么多人不看好他,苏辙干脆辞官不就,理由还非常充分。

兄长苏轼要去凤翔做官,老父亲在开封没人照顾,他要伺候他爹苏洵。

说实话,看到这儿梨白很想笑,因为我刚上班的时候和这也差不多,以为自己可以改变世界,动不动就搞个无声的抗议。

明眼人都知道,苏辙其实就是在抗议。

歪个楼,若干年后,苏辙再忆起宋仁宗还是非常感激的,“昔仁宗亲策直言之士,臣以不识忌讳,得罪于有司。仁宗哀其狂愚,力排群议,使臣得不遂弃于世。臣之感激,思有以报,为日久矣。”

看到这段话的时候,梨白觉得苏辙应该是历尽千帆了,那个少年也长大了,不过可惜的是这次制科四苏辙第一次也是最后一次见到宋仁宗。

(文中所有图片来自网络,如涉侵权,请联系删除,万分感谢!)

未完待续。。。。。。