2024年2月,国际知名广告公司TBWA的文化情报部门Bacslash发布了《Edges 2024》趋势报告。这份报告通过41个关键词,深入探讨了全球范围内正在微妙发生着的41个文化转变,为读者提供了一个从文化角度观察未来全球重大转变的窗口。

影视产业观察有侧重性地编译了其中与文娱产业紧密相关,或能够为文娱节目、纪实影像的创作,以及文旅项目的策划提供启发的部分。我们相信报告中探讨的、正在进行中的深层次文化转变和思潮的涌现,能够给国内创作者以启发,帮助其创作出洞悉时代脉搏的作品。

本文重点探讨科技的发展对社会产生的影响。当下,人工智能正在成为一股不可忽视的创造力,被运用在广告、出版、音乐、食品饮料、购物等各行各业。与此同时,数据的价值更加凸显,如何避免过度的日常数据收集、死后又如何处理数字资产,成为了新的问题。从创建逝者的数字人版本、提前规划葬礼,到将实体墓地转向数字化,一系列实验性举措,代表着人们正在发生的思维转变。

人造创造力(Artificial Creativity)

人工智能正在成为一股不可忽视的创造力,它突破了人们想象力的界限,让大众成为了创造者。人工智能被运用在广告、出版、音乐、食品饮料、购物等各行各业,随着以往人们对创造力的观念被打破,创意所有权问题、人工与人工智能的价值以及创作过程的珍贵性都在受到质疑。

Make It More

ChatGPT的新玩法“make it more”在全球掀起热潮,并正在将AI图像创作推向极致。其工作原理如下:用户要求AI生成一幅图像后,通过连续的提示增强其特定方面,例如让一碗拉面变得越来越辣,直到AI生成的图像达到极致——辣到让世界着火的荒谬程度。其它引发热议的例子包括:让健美运动员的肌肉越来越发达,让瑞士变得“更加瑞士”等等。这一趋势正在证明,人工智能的想象力不存在极限。

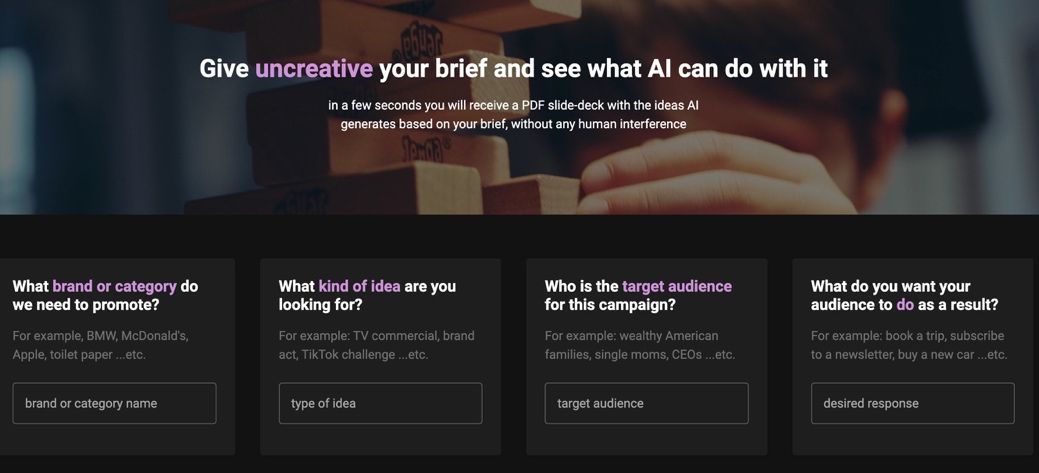

非创意机构

2023年1月27日,一款名为“The Uncreative Agency(非创意机构)”的人工智能工具上线,引起了广泛的国际关注和媒体报道。这是由全球创意网络 DDB发起的、世界上第一家由人工智能驱动的全自动创意机构。其使用流程相对简单:用户提交一份简单的一句话简介,该工具在几分钟内就可以制作出独特的创意提案——无需任何人工干预和其它成本。非创意机构上线五天内获得一万两千名用户,并且已被世界上一批最著名的品牌以及规模最大的广告公司采用。虽然它提出的创意尚未得到任何奖项认可,但正在证明AI有潜力成为创意构思过程中有用(且更加实惠)的合作伙伴。

AIGC标签

在一些平台完全禁止AIGC(人工智能生成的内容)的同时,也有很多平台正在制定规则,以确保AI在创作中的作用得到明确的体现。例如YouTube和TikTok 如今都要求创作者给人工智能生成的内容贴上标签,尤其是那些看起来很真实的内容。在出版界,数百本以ChatGPT为作者的电子书充斥着亚马逊等平台,引发了文学界的严重抵制。因此,亚马逊也在要求作者在自行发布“人工智能生成”或“人工智能辅助生成”的文字内容时加以说明。

文字转音乐

在可将文本转化为图像和视频的AI工具被大众所熟知后,将文本转化为音乐的工具也正在向我们走来。2023年5月,谷歌发布了一个实验性的AI工具MusicLM,它可以根据用户的文本和声音提示创建原创歌曲,并满足用户对歌曲中使用的乐器、流派和所表达情感的定制要求。目前,为了避免增加人们对Deepfake(深度伪造)音乐的担忧,MusicLM不会生成任何具有特定艺术家或人声的歌曲。但尽管如此,一些人仍然认为MusicLM在“学习”其他艺术家的作品时,已经侵犯了音乐版权,这一争论也是音乐界目前热议的话题。

未来主义风味

人工智能可能没有味蕾,但这并不能阻止食品饮料公司相信它能想象出未来的味道。为庆祝其成立150周年,德国啤酒品牌Becks推出了世界上第一款人工智能制造的啤酒。AI不仅被用于生成啤酒的配方和名称,还被用于设计其徽标、容器和广告活动。同样,可口可乐也和AI共同创造了其最新的神秘口味Y3000,它象征的是3000年时可口可乐的味道。

梦想产品生成器

人们在网上购物时,常对想购买的商品只有模糊的想法,但不知道从哪里开始搜索。谷歌为此开发了一个人工智能工具,用户在购物时输入他们正在寻找的产品的描述,该工具就可根据提示生成虚构产品的图像。然后,用户可选择最接近他们理想中产品的图像,并立刻购买与之类似的实际产品。除了提供个性化在线购物体验外,从该工具获得的搜索数据还可以激发全新的产品设计灵感。

数据争夺战(Data Rush)

数据免费的时代即将结束。随着监管的收紧和权力向利于用户的方向转移,我们将看到模糊的隐私政策的终结,和一个更加正式的数据交换经济时代的开始。在这个时代中,数据被赋予了无可争议的价值,人们从一出生就开始拥有自己的数据。如何避免过度的日常数据收集、死后又如何处理数字资产,成为了新的问题。

社交媒体的免广告订阅

在欧洲,Meta用户现在可以选择每月支付12.99欧元,以取消浏览Facebook和Instagram时出现的广告,这是对人们是否愿意支付费用以摆脱“数据饥渴”的广告商的最大规模测试。该订阅的推出旨在解决欧盟对Meta数据收集过程的担忧。需要明确的是,支付订阅费的用户仍然会被收集同样数量的数据。Meta只是不会使用这些信息来展示广告。批评者称,这只是一个为更大的问题分散注意力的手段,即该公司从一开始就收集了过多的个人数据。但从其他平台的经验来看,无广告选项可能会受到广泛欢迎。例如,截止到2022年底,约有8000万人订阅了YouTube允许免除广告的高级版会员,TikTok也是目前众多在测试免广告订阅的应用之一。

死后数据处理

根据一项全球调查,有52%的人担心谁可以在他们死后访问自己的数字资产和账户,但只有33%的人为此真正采取了一些措施。这意味着数以百万计的人的社交媒体账户、数字货币、创意作品、电子邮件和照片都有可能在他们去世之后被遗忘或被盗。不过好消息是,越来越多的遗产规划师和企业开始关注这个问题。例如在线平台Keylu提供了一个用户可以集中地、安全地存储和管理所有重要在线资产的位置,从而确保自己的数字资产和信息最终落入可信赖的人手中。

日常数据收集

放弃我们的数据隐私权已经成为现代生活的一种代价。从智能音箱到健康追踪设备,我们逐渐习惯了为了个性化服务和便利而交出数据,这推动了一个每年获利超过2270亿美元的行业。如今,人们想要避免数据收集已经非常困难,这在将来可能更甚。随着物联网的扩展,将有更多的设备监控我们生活中更隐私的部分。例如商店试衣间里的智能镜子,根据排便分析做出饮食建议的马桶,甚至是测量大脑活动的VR头戴设备。当然,所有这些数据跟踪肯定会带来一些实际的好处,但为了安心地享受这些好处,我们需要对谁可以访问我们的数据,以及他们如何处理这些数据掌握更大的发言权。

颠覆死亡(Death Undone)

人们希望更好地面对死亡的社会趋势,正在迫使过时的临终关怀和殡葬行业改变其固有的运作模式。社会对当前该领域的种种限制颇为不满,正在迎接一种更加积极、个性化和实验性的面对死亡的方式。从创建逝者的数字人版本、提前规划葬礼,到将实体墓地转向数字化、将墓地改造为文化场所,人们对死亡的重新审视才刚刚开始。

悼念科技

一批新兴的初创公司通过创建逝者的数字版本,让人们在亲人去世后继续与他们互动成为可能。这些公司包括Replika、HereAfter AI、StoryFile和Seance AI等,它们提供的服务涵盖了音频遗产、与逝者的互动视频对话,以及可以通过文本进行交流的聊天机器人“伴侣”。有些人希望以这样的形式得到继续和逝者交流的机会,但也有另一些人认为,这只是让人们回避了灵魂深处的、非常有必要性的哀伤过程。一些科技和网络安全专家甚至主张在遗产规划过程中加入“不要让机器人代替我”的条款,这只是围绕着对于死后权益保护需求展开的众多辩论之一。

舒胜节(Shukatsu Festival)

在像日本这样快速老龄化的社会中,有超过十分之一的人口现已年满80岁,这让围绕临终规划展开的对话变得尤为重要,也尤为艰巨。像“舒胜节(Shukatsu Festival)”这样的活动旨在减少人们对死亡的恐惧。在该活动中,参与者不仅能参加有关如何在现实和心理上为死亡做好准备的研讨会,还可以通过尝试不同的棺材、入葬时的化妆产品和发型,甚至拍摄遗像来规划他们理想的葬礼。这个节日每年吸引着成千上万的人参加,参与者并不仅仅是老年人,其中还有许多二三十岁的年轻人。

数字墓地

城市土地稀缺和人口快速老龄化迫使中国的实体墓地转向数字化。例如,在北京的太子峪公墓,骨灰存放在类似于银行保险箱的小隔间中。隔间门上的电子屏幕显示着逝者的照片和视频,为亲朋好友提供了一份个性化的数字回忆录。在上海,一个名为“福寿园”的在线陵墓近期开放,人们可以在这里创建带有他们所爱之人照片、数字资产和音频文件的“虚拟岛屿”。虽然这些数字解决方案正在逐渐获得关注,但要使其成为常态,首先需要让人们相信,在线悼念仪式与已主导了几个世纪的传统现实悼念仪式一样有意义,甚至更有意义。

死亡纪录片系列

意大利的殡葬服务公司Taffo以更轻巧的方式探讨死亡话题,在社交媒体上走红。打破意大利社会对死亡的禁忌,拍摄该公司幕后故事的纪录片《这所房子不是酒店》于2023年播出。由于意大利严格的宗教和文化传统,这种挑战变得更加艰巨。纪录片通过向观众展示Taffo公司工作的幕后情况,包括深夜的电话、复杂的情绪和艰难的决定,以更加人性化的方式探讨了这个一向最为沉重的话题。

墓地转变为文化场所

墓地通常不会是人们想要度过下午的地方。但是,如果这里不仅适合哀悼者前往,也适合其他市民呢?这就是韩国正在发生的思维转变,韩国的墓地和骨灰安放室正在不断发展,与艺术画廊、咖啡馆和绿色空间等场所融为一体。例如,金海市的Nakwon纪念公园是一座骨灰安置所,近期因展出著名摄影师Oh Joong-seok的艺术作品而成为了新闻头条。其目的是“使纪念公园不再显得阴暗严肃,而是将其发展成一个访问者可以带着‘轻松心态’前来的文化场所”,这标志着死亡也有机会为城市带来新的生机。