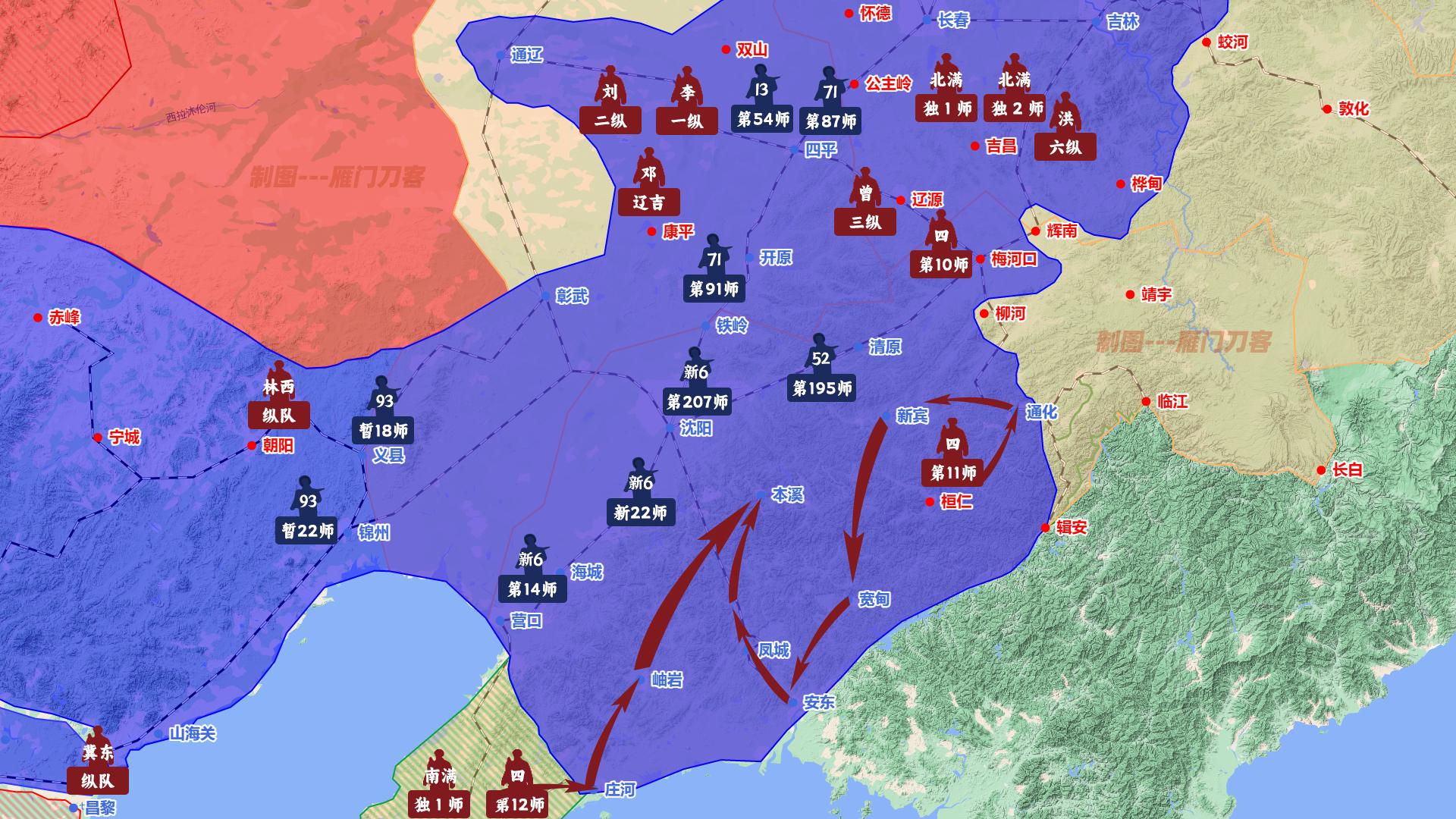

1946年,10月。杜聿明制定了东北战场进攻战略,叫做「南攻北守」。南攻的地方是中长铁路南部的那一大片山区(即南满地区),北守的地方是松花江以北的东北民主联军。

杜聿明所制定的进攻战略,到底对不对,我暂且不细讲,一会再说。

先讲讲杜聿明所进攻南满地区,到底是怎么打得。

1946年,10月。

随着蒋介石对全国解放区大打出手,早已停止兵戈的东北战场也同样燃起了战火。

杜聿明瞄准的方向是南满。

这地方仅有我军的两个纵队,合计兵力不过五万。对于杜聿明而言,他的精锐大军踏平南满这块解放区,实在是易如反掌。

可能,他忘了。他的部队虽然是精锐的精锐,虽然那时候我军南满三纵、四纵还不至于说出老子打得就是精锐的骄狂话语。但他的精锐大军尽数机械化,部队行军靠运输车,打仗靠坦克开路,进攻靠先进的武器装备。

机械化大军在皆是山地的南满根本发挥不了作用。例如廖耀湘的新6军,我们经常能够看到他的新6军凭借机械化兵团的优势在中长铁路上来回穿刺、突袭,还时不时威胁我军的大后方。

但到了南满,我们几乎看不到廖耀湘部队的身影。赵公武担任第二次进攻临江的总指挥时,命令廖耀湘救援,廖耀湘就是磨磨蹭蹭不愿意救援,甚至还找借口开溜。为啥啊?不在平原地方干仗,你部队的机械化程度再高,你也难以发挥优势,廖耀湘还那么积极干嘛?难不成他愿意送死不成?

这场进攻战,一直从1946年10月持续到了1947年3月。杜聿明在这六个月的进攻时间里,仅仅是拿下了安东,使得自身在东北所占据的地盘,成为进入东北之后的最大地盘。

然而,杜聿明南攻的最大极限就是以临江为核心的“南满四县”地境。

这块地方杜聿明前前后后动用了二十多万大军,第一到第四次进攻依次用了郑洞国、赵公武、杜聿明、石觉四位国军高级将领,如此高频率的进攻,如此高频率的换人,始终没办法拿下最后的那点地盘。

其实,我们细看东北的地形图,这杜聿明不是在进攻临江,根本就是在啃一块精缩版的长白山。

北面一路坦途,他却去啃山头!

不仅是当时,以我们今天的视角来看,杜聿明制定「南攻北守」的进攻战略,几乎是杜聿明在东北战场上所下最大、延续时间最长的臭棋。

基本上,杜聿明的「南攻北守」大战略,只是拿下一块废地,没能获得这块土地上的任何附加价值。

于我军南满的军事力量而言,无甚打击,因为主力始终没有受到重创。于我军的经济压力而言,南满地盘经济本来就不咋地,自然经济压力也可以忽略。

我们以2022年辽宁省各市GDP数据来看,安东(即今天的丹东)数据仍旧处于全省倒数状态。这些数据还是工业化时代的各市数据,放在1946年的安东,数据会更可怜。

后来的结果,想必大军也清楚。林总大军的一个夏季攻势,直接反扑了杜聿明所占据的安东,成功夺回了丢失半年之久的安东地盘。

杜聿明但凡拍着脑门认真想一想,制定一个反方向的进攻战略:「先北后南」,也不至于鏖战六个月啥也没捞到。有人可能会说,你想啥呢?北面还有松花江天堑呢?但问题是杜聿明进攻南满的时间都在寒冬腊月,这段期间松花江处于长期冰封状态,别说天堑了,就是炮弹轰在冰层上,都不见得能留个窟窿。

更何况当时的北面,有着哈尔滨和齐齐哈尔两个重量级的北方城市。这俩城市,至今都是黑龙江省的绝对经济大拿,向北进攻得到的利益,绝对要比没用的长白山更加价值。

所以,我们总说杜聿明军事能力如何如何优秀?但现实可能就是那么残酷,东北战局的恶化并非全是陈诚接盘的罪过,一定程度上始于夏季攻势。而那个时候,陈诚还没有来东北。

后院不稳杜聿明敢大张旗鼓的攻略北方吗

最重要的,是杜聿明手里的兵力不足。辽宁吉林两个省的攻防,杜聿明一共有七个军,除去守备城市的,新一军也要分兵守备据点,机动兵力实在太少,损失兵力后补充的也不及时。对比关内国军重点进攻的山东和陕北,48年3月国军在山东的机动兵力就17个整编师,后方还有7个军守备,这只是在山东一个省,而且是鲁南莱芜战役被我军歼灭十几万人后还有这样强大的持续进攻能力。中期范汉杰进攻我胶东根据地,投入了6个整编师。如果杜玉明进攻南满有六七个军,以军为单位而不是师,我南满的三纵,四纵要单次战斗歼灭国军一个军还要阻击援军,哪个方面都不够,很难打成歼灭战。说白了就是兵力不够优势

不重要,我军夏季攻势还抢回来干嘛?什么人都能发文章