1983年,中国面临着严重的治安问题,犯罪活动频发,同时,高失业率和城市闲散人口的增加也加剧了社会紧张局势。

为了应对当时严峻的治安形势,特别是严重刑事犯罪活动的猖獗,邓小平提出了“严打”。

而在严打期间,元帅朱德的孙子也在名单上,而他身上没有背负命案却被判处了死刑并执行枪决。

这是怎么一回事呢?他究竟犯了什么罪又做了些什么呢?

他就是朱德元帅的孙子朱国华。朱国华出生于1957年四川仪陇人,排行最小是家里的老幺,因此备受宠爱。

虽宠爱但不溺爱,朱国华是从小被朱德一手带大的,家教也是极为严苛的,朱国华自小性格外向,聪明好学深受朱德的喜爱。

朱国华大学毕业后在天津铁路部门工作,据陈光中回忆,刚开始觉得朱国华为人非常随和,并没有自持身份高人一等什么的。

反而性格非常外向,对人也非常热情,还挺礼貌待人的。而且由于他的关系地位,朱国华很受女孩子们的喜欢。

在陈光中的描述中朱国华非常爱玩,并且有些事与女同事也很有话题可聊,但也总问东问西关于女性的生活状态。

关于朱国华总换女朋友这件事陈光中也只是听别人讲来的,在出事之前朱国华还曾对他说要准备跟女友结婚了。

但在母亲赵力平的描述中却不一样,他认为朱国华性格内向,并不爱出门,也不怎么说话,天天沉浸在自己的世界里。

在父亲朱琦和爷爷朱德的接连去世下,朱国华没有了家人的管束,也渐渐开始放纵了自己。

在当时那个时期正是社会混乱的时候,朱国华在那时认识了社会上的一些闲散人员,他们攀于朱国华的身份,带着他尽情享乐。

朱国华在面对新鲜事物和享乐中逐渐迷失自我,放纵堕落,甚至被一些小人利用,导致他与他堕落的“好兄弟”结成利益共同体。

此时的他利用家世与身份,给自己带来了无限的虚荣和自负,他早已全然忘记了他现在拥有的一切是怎么得来的,也忘记了他的初心。

他的虚荣和自负被无限放大,开始天天跟所谓的“好兄弟”花天酒地,不工作旷工也听不进去别人的话,完全丧失了职业道德。

他对女性的过度关注和频繁的换女友反映了他内心的空虚和缺乏自律,而放纵于色情影像和霸道行为则进一步加剧了他的堕落。

尽管周围有人曾试图劝诫他改变,但朱国华却深陷于享乐的漩涡中无法自拔。他的自我放纵和逃避责任的态度导致他逐渐变得肆无忌惮,认为自己可以逍遥法外,最终导致他跨越了道德底线,走向犯罪的深渊。

走向犯罪,严打判决1983年,高层领导发起了一场声势浩大的刑事犯罪打击活动,被广大民众普遍称作“严打”。

这是一场以“快速、严厉”为办案原则的司法行动,它深刻改变了当时的法律环境,成为特定历史背景下的一种国家治理策略,并对后续的司法实践产生了深远的影响。

在规定当中,对于流氓罪等十余种犯罪,可以在刑法规定的最高刑罚之上进行量刑,甚至判处死刑。

从1978年开始,朱国华等人便通过家庭舞会的形式对年轻的女性进行诱导和欺诈,他们不择手段,利用请客吃饭、谈恋爱和介绍工作等借口。

甚至采取扣押物品、曝光隐私和同伙拦截等卑劣手段,诱捕并控制这些无辜的女青年,从而进行了一系列令人发指的流氓行为和强奸犯罪活动。

更令人震惊的是,他们将那些女性视为玩物,相互交换,让这些受害者在痛苦中继续沉沦,这些年轻女性,在朱国华的谎言和威胁下,遭受了无法言说的屈辱和伤害。

形成了一个以朱国华为首的罪恶犯罪团伙。

在此期间,朱国华还多次试图强奸女青年赵某、马某、白某、王某等人。然而,由于这些女性的强烈反抗,朱国华的强奸企图并未得逞。

尽管如此,这些女性所遭受的心灵创伤和尊严的践踏却是无法弥补的。

经过深入审理,法庭认定朱国华及其团伙成员刘增佑、郑爱民等人,构成的流氓犯罪团伙,其行为罄竹难书,严重破坏了社会治安的安宁与稳定。

对无辜妇女的人身权利造成了无法挽回的侵害。针对此等恶劣行径,法庭依法作出严惩的判决,彰显了法律的神圣与威严。

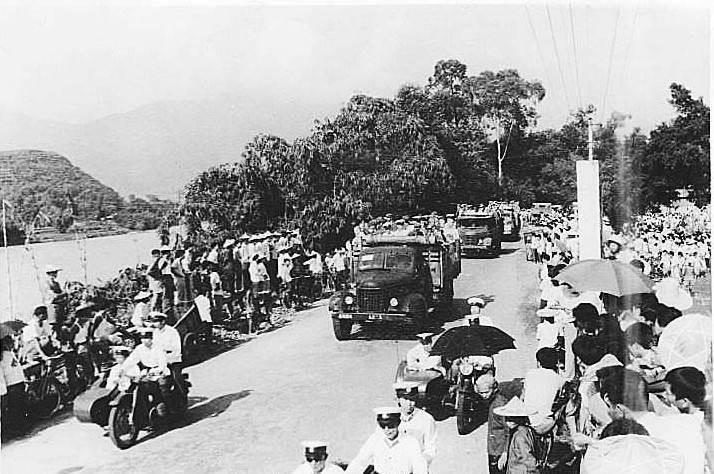

1982年10月30日,朱国华被捕,被压上了执行死刑的罪犯的囚车。而朱国华身上穿的还是那件已经有些磨损的灰色衬衣,显得朴素而沉重。

他的头发遮挡住了大部分的表情,那张曾经充满狂妄与不羁的脸,此刻却变得异常平静,仿佛所有的情绪都已经被抽离。

没有人知道,在这段通往生命终点的最后旅程中,朱国华的内心究竟在经历怎样的挣扎与反思。

或许他在回忆自己曾经的辉煌与堕落,或许他在悔恨自己的罪行与过错,又或许他在思考人生的意义与价值。

回顾这一案件,我们不难发现,1983年国家启动的“严打”行动对于加速对朱国华团伙的打击力度起到了至关重要的作用。

正是得益于这一行动,朱国华等人最终受到了应有的法律制裁,为社会正义和法治秩序的胜利写下了浓墨重彩的一笔。

此案的处理,不仅是对朱国华团伙的严厉打击,更是对社会上一切违法犯罪行为的警示和震慑。

它向全社会传递了一个明确而强烈的信号:任何敢于挑战法律尊严、破坏社会稳定的犯罪行为,都将受到法律的严惩,绝不容忍,绝不姑息!

康克清的抉择,无疑是一个震撼人心的历史瞬间。面对那份充满沉重与严肃的申请书,她并未显露出一丝一毫的动摇与犹豫。

她面无表情,只是冷静而果断地挥笔签字,每一个字迹都显得那么坚定而有力。

她的语气平静如水,却充满了不容置疑的力量:

“王子犯法,与庶民同罪。”

她的这一番话,犹如一道闪电划破天际,瞬间照亮了人们的内心。它像一把锋利的剑,毫不留情地斩断了社会上所有关于此事的纷扰舆论。

将那些虚伪的、肤浅的、甚至是恶意的议论统统击碎,那些曾经喧嚣一时的杂音,在康克清坚定而有力的声音面前,显得如此苍白无力,最终烟消云散。

作为朱德元帅的妻子,康克清并没有因自己的地位、影响去搞特殊,没有因为私情而违背法律的原则,她深知法律面前人人平等,事实胜于雄辩。

朱德元帅深知,作为一位伟大的十大元帅之一,自己的一生是无愧于国家和民族的。

但他也明白,自己的后代并不一定能够继承自己的觉悟和品质。因此,他明确要求康克清,在孩子们犯了原则问题上,不要生气,更不要因为自己的身份而为他们开脱。

因此,在面对孙子的问题时,她没有犹豫,没有徇私,而是果断地做出了抉择。选择了坚守法律底线,维护社会的公平正义。

这一抉择,不仅体现了康克清个人的高尚品质和坚定信念,更彰显了一个伟大民族对于法律和公正的坚守。

她的行为,无疑给后人树立了一个光辉的榜样,让人们看到了在权力与亲情面前,一个人是如何坚守原则和底线的。

同时,康克清的这一抉择也给了社会一个明确的信号:无论地位多高、功绩多大,都不能成为违法乱纪的挡箭牌。

法律是公正的,不会因为个人的身份和地位而有所偏袒。这一信号,无疑对于维护社会的公平与正义,促进社会的和谐与稳定具有重要意义。

康克清的这一抉择,不仅体现了她个人的高尚品质和坚定信念,更彰显了一个伟大民族对于法律和公正的坚守。

她用自己的行动诠释了什么是真正的公平与正义,什么是真正的品格和风范。她的这一抉择,将永远铭记在历史的长河中,成为后人学习和传承的宝贵财富。

最终朱国华被判处死刑,以“流氓罪”执行枪决。

陈光中在回忆中提及的那次座谈,参与者们纷纷表达了对朱国华复杂而惋惜的情感。

他们眼中的朱国华,起初是一个积极上进、有追求的青年。然而,随着时间的推移,朱国华开始逐渐走向堕落。

另一些人称,当时单位对朱国华的关怀过于溺爱,只有照顾而没有适当的管教,这导致他越走越远,最终走上了不归路。

朱国华案不仅是一个关于犯罪与惩罚的个案,更是一个反映当时社会背景、法律观念和民意诉求的复杂事件。

它展示了追求法律平等和安抚民意方面的努力,同时也引发了人们对于犯罪原因、法律公正和社会责任等问题的深思。

结语朱国华的事件为我们揭示了多个深刻的道理,它告诉我们,无论身份地位如何,法律面前人人平等。

朱国华作为社会的一员,其违法行为同样受到法律的制裁,这充分体现了法治社会的公正与公平。

无论身处何种环境,都要遵守法律法规,不得因个人私欲而触碰法律底线。

朱国华事件警示我们,道德品质的修养对于个人成长至关重要。一个人如果缺乏道德约束,即便拥有再高的社会地位和财富,也可能走向堕落的道路。

因此,我们应该注重培养自己的道德品质,树立正确的价值观和人生观,以良好的品德赢得他人的尊重和信任。

朱国华事件还提醒我们,权力与责任并存。拥有权力的人更应该珍视这份权力,时刻保持清醒的头脑,不为私欲所惑,勇于承担责任。

只有这样,才能确保权力的正确行使,为社会的发展和进步作出贡献。

朱国华事件为我们提供了宝贵的教训和启示,让我们更加深刻地认识到法律、道德、权力与责任以及社会监督的重要性。

我们应该从中汲取教训,不断完善自己,为社会的繁荣与进步贡献自己的力量。