齐桓公打造超级强国

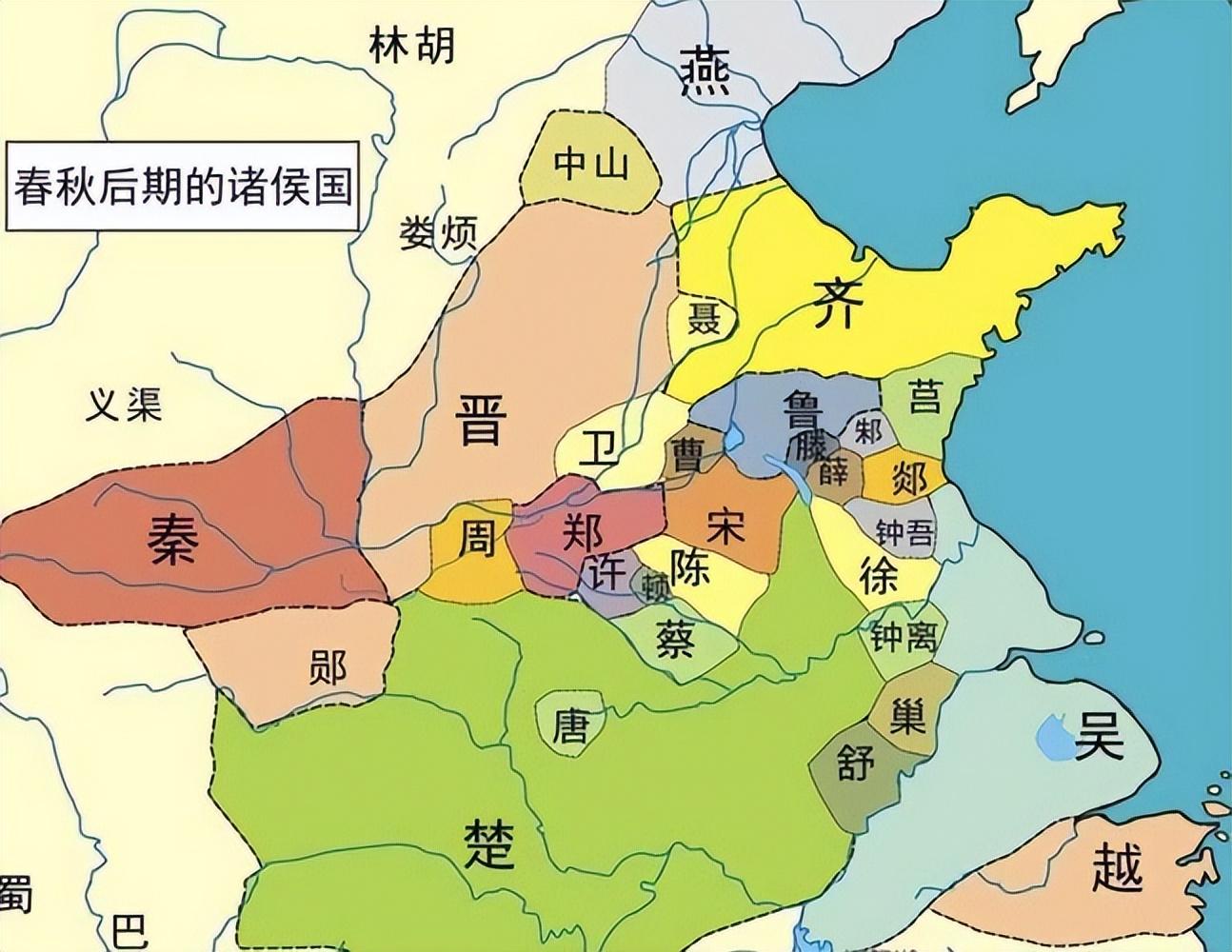

周王室东迁后,势力急剧衰落,诸侯不再听从天子的命令,不再朝贡。到周平王的孙子周桓王继位时,郑国的郑庄公拒绝朝贡,激怒了周桓王。于是,周桓王带领周军与陈国、蔡国、虢国、卫国四国的军队联合讨伐郑国。然而,郑国军队击败了联军,周桓王被郑国大将射中肩膀。这次战败对周桓王的威信造成了严重打击,从此以后,周天子只是名义上的天下共主,各诸侯不再重视他。随后,各路诸侯纷纷崛起,拉开了春秋争霸的序幕。

第一个崛起的是齐桓公。在公元前7世纪前期,齐桓公任用管仲为相,进行了一系列改革。管仲,又名夷吾,性格不太好,战斗时总是逃跑,借口是有年迈的母亲和独生子的责任。他在做买卖时也常常算计他人。然而,他是一个非常务实的人,不受束缚地追求自己的目标。

管仲尤其反感无谓的空谈,他在做齐国的宰相时,发表了一句名言:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”这句话至今对中国仍有现实意义。换句话说,人们应该先追求物质文明,再追求精神文明。物质贫穷的地方往往会滋生精神贫乏和不良行为。相反,生活富裕的地方精神文明程度往往较高。齐国秉持着管仲的务实精神,并且地理位置优越,靠海,享受渔盐之利。因此,齐国迅速壮大,成为最为强大的国家。

齐桓公甚至建立了一支拥有三万人的常备军。按照旧规定,诸侯国的军队规模不能超过7500人,而周天子自己的军队规模仅有35000人。可以想象,其他国家与齐国相比毫无竞争力。然而,齐国如果想对外扩张,也不能无名而起。所以,他们提出了"尊王攘夷"的口号。当时,中原各国陷入混战之中,少数民族政权蛮、夷、狄、戎联合起来,对华夏文明构成了严重威胁。

史书上记载当时的情况是“南夷与北狄交,中国不绝若线”,华夏文明处于岌岌可危的地步。华夏文明当时相对先进,汉族的定居方式已经确立,农耕文明达到了一定水平,同时还拥有自己的文字和语言,这是蛮、夷、狄、戎等少数民族所不具备的。如果华夏文明在这个时候灭亡,对整个人类文明都将造成不可估量的损失。因此,谁能够站出来保卫华夏文明,谁就是在保卫先进生产力的发展要求,保卫先进文化的前进方向,保卫当时中原广大人民的根本利益。

头可断,发型不能乱

管仲高举“尊王攘夷”的旗帜,使齐国在道义上占据了制高点。齐桓公率领大军击退了山戎对邢、卫两国的侵扰,并解救了邢国和卫国,使其在诸侯中威望大增。随后,面对楚国南蛮的北向扩张,齐国再度派兵与中原国家的军队联合,共同讨伐楚国,消除了少数民族政权对中原地区的威胁。公元前651年,齐桓公在葵丘召开会盟,周天子派人参加并承认他的地位。他成为春秋时期诸侯国公认的第一个霸主,齐国也正式成为第一个称霸的国家。

后来,孔子深情地称赞管仲说:“管子为齐国尽心竭力,统一了九合诸侯,治理整个天下,直到今天,人民还在受益。虽然我微不足道,但我愿意效仿管仲,随从他的道义。”意思是,我们普通百姓直到今天都在受益于管仲的贡献。如果没有管仲,我们就会被少数民族和游牧民族同化。在孔子的描述中,“被发左衽”指的是少数民族的发型和服饰特点。“被发”指的是散着的头发,环绕着垂耳;“左衽”指的是衣服右边压在左边。实际上,无论哪边压哪边都无太大区别,但在中国古代,如果改变服装和发型,就意味着礼制的崩溃,国家的灭亡,传统的断绝。这就是“头可断,发型不能乱”的原因。

例如,明末满洲人入关后,颁布了一道剃发令,要求汉族人改学满族发型,剃光头发但留辫子。很多人不愿意遵从,于是遭到清朝军队的镇压。保留头发却不保留生命,或者保留生命却不保留头发,两者不能兼得。即使如此,江阴城为了反对剃发令,为了保留头发,坚持抵抗了80多天,结果全城遭到清军的屠杀。有一副对联表达了这一事件:“八十日带发效忠,表太祖十七朝人物;十万人同心死义,留大明三百里江山。”这说明了当时的人们对发型的重视程度。年纪小的时候可能剃头,但到成年之后,头发就不能再剃,必须长发长须,一直保持到临终。所以崇祯皇帝在煤山殉国时,他没有颜面见列祖列宗于九泉之下,因为他的发遮住了他的脸,头发长到能拖到腰部。

如果没有管仲提出“尊王攘夷”并保卫中原的理念,当时的中原地区就可能被少数民族同化,一旦改变发型,就不会有后来的这些事情发生。

昭王中了楚国的计

在齐桓公称霸后的时期,晋文公和楚庄王相继崛起。齐桓公和晋文公之所以被尊称为公,是因为齐国和晋国都是侯爵国,而这里的公并非封爵,而是一种尊称。然而,楚庄王被称为王,则是因为楚国本为子爵国,是西周中期才被天子册封的少数民族政权。楚国国君感觉自己的地位较低,因此决定自称王,以与天子平起平坐。这一举动让当时的周昭王感到不满,亲自前往楚国寻求解释。楚国民听说天子要来,迎接他准备了一艘船,周昭王感到非常高兴,以为楚国民害怕了,认识到了自己的错误。然而,事实上,楚国的南蛮民族因为嫌弃周朝的人民干扰,设计了一艘用胶水粘起来的船。当周昭王上船后没过多久,船便瓦解了,周天子与随行的人们都沉入水中,丧生于鱼腹。可见,楚国南蛮民族是一个相当有个性的民族。

周天子南征的失败导致了整个周朝神话的破灭,使得王朝从鼎盛走向衰落。到了春秋晚期,吴王阖闾与越王勾践相互争霸。吴越两国位于长江流域,吴国的都城是今天的苏州,越国的都城则位于今天的绍兴。在那个时代,江南地区已经初步得到开发。

齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践这些陆续称霸的君主在历史上被合称为春秋五霸,个个都是杰出的人物。

三家分晋与田氏代齐

根据《资治通鉴》的记载,公元前403年,周威烈王二十三年发生了一起重大事件。在这年,周威烈王封赏晋国的大夫韩虔、赵籍、魏斯为韩侯、赵侯、魏侯,人们通常称之为三家分晋。与此同时,齐国的大夫田氏也废黜了姜氏,自己取而代之成为齐国的诸侯,这样三家分晋和田氏代齐的事件,使得中原地区逐渐形成了战国七雄争霸的格局。

从这一变局可以看出,分封制起到了重要的作用。周王朝实施分封制的方法是,天子将土地分封给诸侯,诸侯再将土地分封给大夫,大夫再将土地分封给卿,卿再将土地分封给士,整个制度的等级层层递减。因此,天子后来就被诸侯所控制,而诸侯也会被本国的大夫所掌控。这种情况主要是由于各地区的生产力水平不同所致。基本上,上一级只管周围的都城,而底下的土地全部被分封出去。随着地方势力逐渐庞大,中央集权也开始衰落。以晋国为例,当时有六个大夫家族拥有相当的权力,除了韩、赵、魏三家外,还有智氏、中行氏和范氏。中行氏和范氏很快就被灭亡,韩、赵、魏三家联合起来又消灭了智氏,最终这三家甚至废黜了晋国的君主,自己成为了诸侯。周天子看到这个情况,感到无能为力,被迫承认这三家为诸侯,于是晋国分裂为韩国、赵国和魏国。

司马光曾说过,天子的职责中最重要的是礼仪,而礼仪中最重要的是分封,分封中最重要的是名分。周朝封赏三晋的事件完全动摇了天子的职责,礼制是国家维系纲纪的重要因素,而三晋竟然威胁周天子将他们封为诸侯,周天子不得不屈服,这导致纲纪大乱,也标志着周朝即将走向末日。

七个爷们儿欲争霸

在齐国的早期,国君多姓姜,比如姜小白,那时对起名字并没有太多讲究。然而,大夫田氏势力迅猛,推翻了姜氏统治并称霸一方,齐国由此改姓田。因此,随着田氏取代齐国国家名称,战国七雄的格局形成了。

起初,战国七雄并非仅限于七个国家,当时超过20个国家都渴望争夺霸主地位。而经过一系列战争的洗礼,这些竞争者经历了一场激烈的选拔,最终只剩下燕、齐、楚、秦、赵、魏、韩这七位选手继续角逐。从春秋五霸升级为战国七雄,可见春秋时期中原地区的主要矛盾是南北矛盾,主要体现在晋楚两国的争霸中。晋位于北方,楚位于南方,一直对峙着。而到了战国时期,主要矛盾转变为东西矛盾,具体表现为秦国与关东六国的矛盾。因为关东六国位于崤山和函谷关以东地区,对秦国构成一定威胁。特别是在战国末期,秦国意图统一六国,进一步加剧了它们之间的矛盾。